Eine nachhaltige Strategie zur urbanen Klimaanpassung

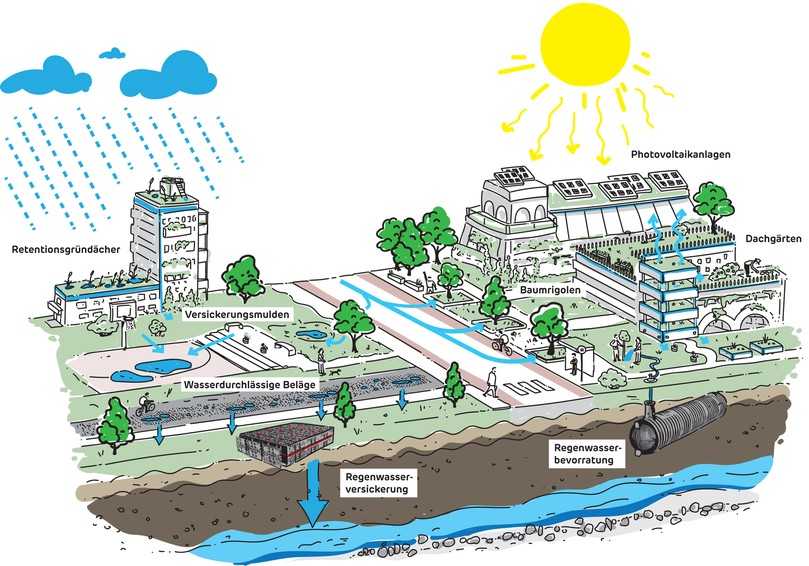

Angesichts zunehmender Urbanisierung und klimawandelbedingter Extremwetterereignisse wird das Schwammstadt-Konzept als Lösung zur klimaresilienten Stadtentwicklung immer relevanter. Ein zentrales Element dieses Konzepts ist die dezentrale Regenwasserrückhaltung und -nutzung, insbesondere durch Regenwasserspeicher. Der Beitrag zeigt, wie diese Systeme zur Entlastung der Kanalisation, zur Minderung von lokalen Überflutungen und zur Bewässerung des Stadtgrüns und somit zur Kühlung der Städte beitragen.

Nutzung und Qualität der Wasserressourcen

Die verfügbaren Wasserressourcen nehmen vielerorts ab oder verschlechtern sich in ihrer Qualität. Besonders kritisch ist die Übernutzung von Grundwasser [6]. Auch hier kann die Nutzung von Regenwasser eine mögliche Entlastung darstellen. Überschüssiges Wasser kann durch die gezielte Versickerung zur Grundwasseranreicherung im urbanen Raum beitragen.

Regenwasserspeicher reduzieren Oberflächenabflüsse

Versickerung fördert Grundwasserneubildung

Regenwasserbewirtschaftungssatzung als kommunales Steuerungsinstrument

Eine zu schaffende Regenwasserbewirtschaftungssatzung vermeidet die Überlastung der Kanalisation bei Starkregen, fördert die Grundwasserneubildung, schützt die Gewässerqualität und unterstützt die Anpassung an den Klimawandel. Zudem können ergänzende Förderprogramme Anreize für die Umsetzung schaffen. Die Kommunen stützen sich dabei meist auf das Kommunalabgabengesetz (KAG) und das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die Landeswassergesetze. Die Satzung ist mit anderen Regelwerken wie Bebauungsplänen oder Entwässerungssatzungen abzustimmen. Wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung, die Regenwasserspeicher als Teil eines integrativen Wasserkonzepts versteht [10]. Die strategische Kombination mit anderen blau-grünen Infrastrukturen, wie Gründächern, begrünten Fassaden oder Retentionsräumen, ermöglicht synergetische Effekte.

Trotz der zahlreichen Vorteile sind auch Herausforderungen zu beachten: begrenzte Fläche in dicht bebauten Gebieten, Wartungsaufwand, hygienische Anforderungen bei bestimmter Nutzung sowie die Notwendigkeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Technische Lösungen wie modulare Zisternensysteme oder vernetzte Speicher in Quartieren bieten jedoch neue Lösungsansätze.

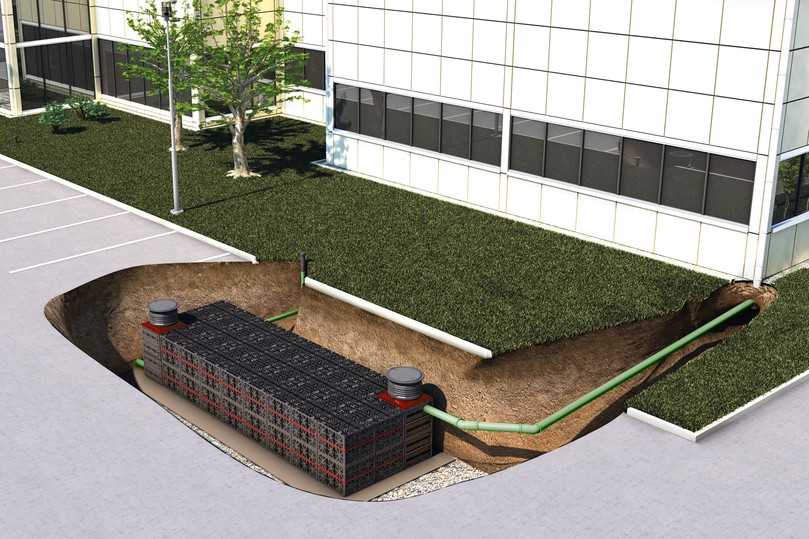

Einsatz von Zisternen im öffentlichen Raum

Besonders wirkungsvoll ist der Einsatz von Regenwasserzisternen auf öffentlichen Flächen und an öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Verwaltungsgebäuden oder Sportanlagen. Hier kann das gesammelte Wasser etwa für die Bewässerung von Grünanlagen oder für die Toilettenspülung verwendet werden. Auch in Parks und urbanen Grünflächen bieten sich Regenwasserspeicher als nachhaltige Bewässerungslösung an, wodurch der Verbrauch von wertvollem Trinkwasser deutlich gesenkt wird. Regenwasser ist in der Regel besser zur Bewässerung geeignet als das regional oftmals harte Grundwasser.

Im Rahmen der Verkehrs- und Platzgestaltung lassen sich Regenwasserzisternen ebenfalls sinnvoll integrieren. So können sie unter Verkehrsflächen installiert werden, um Regenwasser aufzunehmen und zwischenzuspeichern. Multifunktionale öffentliche Plätze bieten zudem die Möglichkeit, in Extremwettersituationen als temporäre oberirdische Wasserspeicher zu fungieren und so in Kombination mit unterirdischen Zisternen einen großen Speicherraum zur Verfügung zu stellen.

Neben dem Beitrag zum Überflutungsschutz durch die Pufferung von Starkregenereignissen leisten Regenwasserspeicher auch einen Beitrag zur städtischen Klimaanpassung. Gespeichertes Wasser kann zur Kühlung des Stadtklimas beitragen, beispielsweise durch die gezielte Verdunstung in Grünbereichen.

Digitalisierung bietet neue Potenziale

Die zunehmende Digitalisierung bietet weitere Potenziale: Moderne, mit Sensorik ausgestattete Regenwasserspeicher lassen sich intelligent steuern, sodass beispielsweise in vernetzten Quartierslösungen mehrere Speicher gemeinsam betrieben und effizient bewirtschaftet werden.

Um diese Potenziale zu erschließen, sind Regenwassernutzungsanlagen frühzeitig in städtebauliche Planungen eingebunden werden. Städte können dies über städtebauliche Verträge, als Bestandteil integrierter Entwicklungskonzepte oder in Kooperation mit lokalen Wasserverbänden umsetzen. Die Regenwasserbewirtschaftung wird so zu einem integralen Bestandteil moderner, klimaresilienter Stadtentwicklung.

Regenwasserrückhaltung bei Starkniederschlägen

Eine gut ausgebaute Regenwassersammelinfrastruktur hilft, Starkniederschläge zwischenzuspeichern und das Wasser zu nutzen, statt es abzuleiten. Dadurch lassen sich auch Mischwasserabschläge verringern und die Qualität der Gewässer verbessern. Allerdings werden Regenwasserspeicher meist als lokale Maßnahme auf dem Grundstück betrachtet, ihre Wirkung auf die Regenwasserinfrastruktur bleibt unberücksichtigt. Ein Rechenbeispiel soll exemplarisch zeigen, welche Wirkung von Zisternen auf die Infrastruktur ausgehen kann.

Um die Rückhaltewirkung von Regenwasserspeichern an einem einfachen Beispiel zu bewerten, wird ein typisches Neubaugrundstück betrachtet. Die Größe von Baugrundstücken in Deutschland variiert zurzeit im Mittel zwischen 400 und 600 Quadratmetern[11], daher werden hier 500 Quadratmeter angesetzt. Die Dachflächen des Gebäudes und einer Garage werden mit 100, die befestigten und versiegelten Zuwegungen mit 50 Quadratmetern angesetzt. Die teildurchlässige Gartenfläche beträgt 350 Quadratmeter. Das Volumen des eingesetzten Regenwasserspeichers beträgt 6.500 Liter.

Prof. Dr. Carsten Dierkes

Der Hydrogeologe und Experte für Regenwasserbewirtschaftung bringt über 25 Jahre Erfahrung aus internationalen Projekten mit. Neben Forschungsarbeiten in Europa war er in Australien, den USA und China tätig. Er ist Mitglied in renommierten Fachgremien wie dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und dem DIN-Normungsausschuss für Wasserrecycling.

Berechnungsbeispiel Rückhaltevolumen einzelnes Grundstück

Für einen Überflutungsnachweis wird in der Regel ein 30-jährlicher Regen angesetzt, dieser wird auch hier exemplarisch verwendet. Für Grundstücke mit einer abflusswirksamen Fläche kleiner als 800 Quadratmeter wird dieser allerdings gemäß DIN-1986-100 [12] und DWA-A 138-1 [13] nicht standardmäßig gefordert. Ein 30-jährliches Starkregenereignis variiert je nach Region in Deutschland. Typischerweise wird eine Niederschlagshöhe von etwa 50 bis 80 Millimeter in einer Stunde angesetzt (Mittelwert in Deutschland), daher werden 60 Millimeter pro Stunde als Beispiel verwendet.

Die Regenmenge der versiegelten Fläche (150 m²) bei einem Spitzenabflussbeiwert Cs von b1,0 da die Benetzungs- und Muldenverluste bei solchen Regenmengen zu vernachlässigen sind beträgt:

VR,versiegelt = 150 m2 × 60 l/m2 = 9.000 l = 9 m3

Für die Gartenflächen wurde ein Abflussbeiwert Cs von 0,2 angesetzt:

VR,Garten = 350 m2 × 60 l/m2 × 0,2 = 4.200 l = 4,2 m3

Der Gesamtabfluss (versiegelt + Garten) beträgt:

VR,gesamt = 9,0 m3 + 4,2 m3 = 13,2 m3

Der Regenwasserspeicher kann maximal 6,5 Kubikmeter aufnehmen. Oftmals gehen Starkregen längere Wärme-/Trockenperioden voraus. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Regenwasserspeicher bei Beginn des Starkregens nahezu leer ist. Natürlich tritt auch der Fall ein, dass die Zisterne gefüllt ist, wie durch eine urlaubsbedingte Abwesenheit der Nutzer. Regenwasserspeicher zur Regenrückhaltung ergeben nur aber nur Sinn, wenn sie flächendeckend im Quartier oder Baugebiet eingesetzt werden. Dabei werden statistisch gesehen immer eine große Anzahl der Speicher im Einsatz sein und entleert werden. Eine Alternative ist die gezielte Entleerung vor Starkregen, die noch beschrieben wird.

Berechnungsbeispiel: Rückhaltevolumen Neubaugebiet

Bei der angenommenen Konstellation laufen von der versiegelten Fläche etwa neun Kubikmeter Regenwasser ab, 6,5 werden gespeichert. Der Überlauf beträgt etwa 2,5 Kubikmeter. Damit ergibt sich ein Rückhaltegrad von ungefähr 72 Prozent (Abbildung 3). Bei der Kombination mit einer Versickerungsanlage kann dieser weiter reduziert werden. Wird der Abfluss der Gartenfläche mit einberechnet, der theoretisch vom Grundstück abläuft und in die Kanalisation gelangen kann, dann ergibt sich ein Rückhaltegrad von etwa 49 Prozent.

Für die Minderung von lokalen Überflutungen ist das einzelne Grundstück nicht relevant, hier kommt es auf die Wasserbilanz des gesamten Quartiers an. Auch hier soll eine Beispielrechnung zeigen, welches Potential der flächendeckende Einsatz von Regenwasserspeichern theoretisch hat.

Berechnungsbeispiel Rückhaltevolumen Neubaugebiet

Die Größe eines Neubaugebietes wird mit zehn Hektar Fläche (100.000 m²) angenommen, davon fallen 20 Prozent auf Verkehrsflächen, 20 auf öffentliche Grünflächen und 60 Prozent auf die Grundstücke, was 120 Grundstücken entspricht. Pro Grundstück wird ein Speicher mit 6.500 Litern Volumen installiert.

Die Regenabflussmenge der Grundstücke beträgt:

VR,Grundstücke = 120 Grundstücke × 13,2 m3 = 1.584 m3

Der Regenabfluss der Verkehrsflächen berechnet sich zu:

VR,Verkehr = 20.000 m2 × 60 l/m2 = 1.200 m3

Der Regenabfluss der öffentlichen Grünflächen mit einem Spitzen-Abflussbeiwert Cs von 0,2 kommt hinzu:

VR,Grünflächen = 20.000 m2 × 60 l/m2 × 0,2 = 240 m3

Das Gesamtabflussvolumen beträgt dementsprechend etwa 1.836 Kubikmeter. Wenn jedes Grundstück mit einer Zisterne von 6,5 Kubikmeter ausgestattet ist, ergibt sich ein Rückhaltevolumen von 780 Kubikmeter. Theoretisch kann 42 Prozent des gesamten Ereignisses zurückgehalten werden, wenn die Speicher leer sind. Bei 80 Prozent Vollausschöpfung wären 624 Kubikmeter verfügbar. Dies würde die Spitzenlast um 33 Prozent reduzieren.

Solche Szenarien zeigen das erhebliche Potenzial zur Minderung von Mischwasserabschlägen und lokalen Überflutungen. Weitere Maßnahmen wie Versickerungsmulden und Rigolen und Gründächer, die in dem Konzept zur Schwammstadt sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Ein Regenrückhaltebecken für die gleiche Siedlungsfläche benötigt etwa 1.000 bis 1.500 Kubikmeter Rückhaltevolumen, abhängig vom Regenspendeansatz und den hydraulischen Randbedingungen. Die Größe des Beckens kann durch den flächendeckenden Einsatz von Regenwasserzisternen halbiert werden. Durch die Kombination mit Gründächern und Versickerungsanlagen kann das Becken auch ganz substituiert werden.

Natürlich ist dies nur ein einfacher Rechenansatz, der weder die Zeitdauern der Regenereignisse noch die Fließzeiten im Einzugsgebiet berücksichtigt. Eine genaue Aussage ist nur mit einem Niederschlags-Abflussmodell und detaillierteren Eingangsparametern zu erzielen.

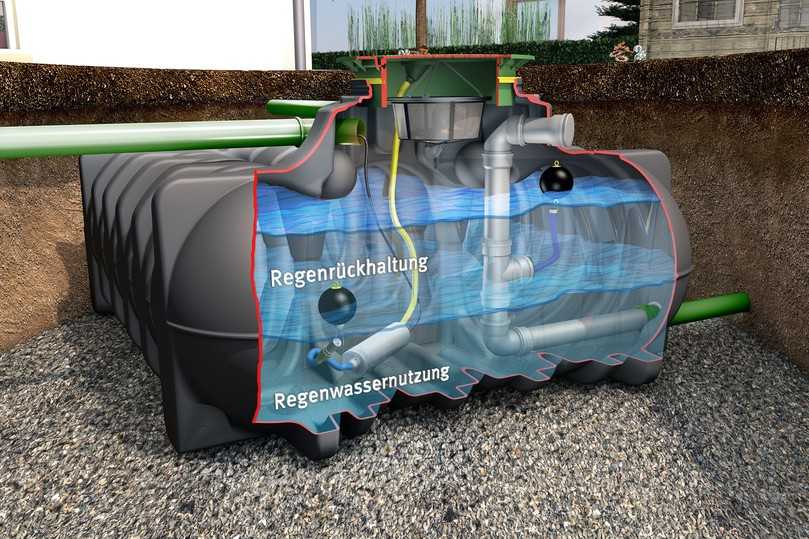

Doppelter Nutzen von Retentionszisternen

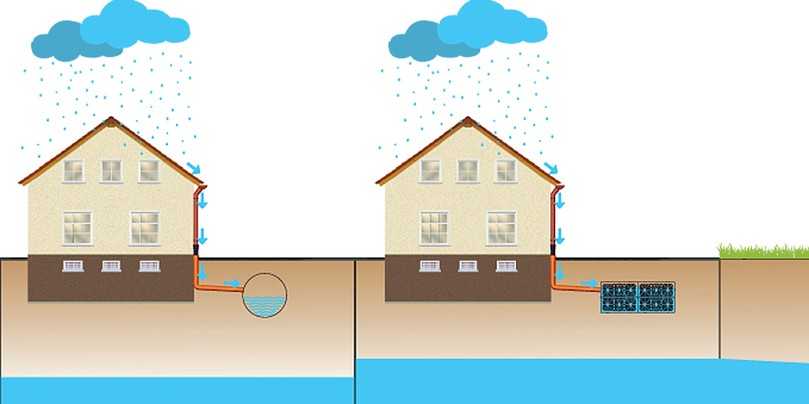

Retentionszisternen sind spezielle Ausführungen von Regenwasserzisternen, die neben der Regenwassernutzung auch zum Rückhalt eines spezifischen Volumens eingesetzt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nutzungszisternen, die möglichst voll gehalten werden, ist bei Retentionszisternen ein definierter Teil des Speichervolumens dauerhaft freigehalten, um bei Starkregenereignissen als temporärer Rückhalteraum zu dienen (Abbildung 3).

Das Grundprinzip besteht darin, dass Regenwasser nicht sofort in die Kanalisation oder ein Gewässer abgeleitet wird, sondern zunächst in der Zisterne zwischengespeichert wird. Über einen gedrosselten Ablauf, beispielsweise mit einer festgelegten Abflussmenge von 0,1 bis zwei Litern pro Sekunde, wird das Wasser zeitverzögert abgegeben. Dadurch lassen sich hydraulische Überlastungen im Kanalsystem vermeiden, was vor allem in stark versiegelten Stadtgebieten oder Mischwassersystemen einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Überflutung leistet.

Retentionszisternen erfüllen damit eine doppelte Funktion: Im oberen Bereich steht weiterhin Wasser zur Gartenbewässerung zur Verfügung, während der untere Teil als Retentionsvolumen reserviert ist. Diese Multifunktionalität macht sie besonders geeignet für den Einsatz in Neubaugebieten mit hohen Versiegelungsanteilen, aber auch zur Nachrüstung in Bestandsgebäuden im Rahmen kommunaler Klimaanpassungsstrategien.

Gedeiht die grüne Branche?

Aktuelle Nachrichten zu den Entwicklungen im GaLa-Bau erfahren Sie in unserem Newsletter.

Hier abonnieren!

Angesichts zunehmender Starkregenereignisse infolge des Klimawandels gewinnen Retentionszisternen an Bedeutung. Sie stellen eine dezentrale, wirksame und vergleichsweise kostengünstige Maßnahme dar, um Niederschlagswasser am Ort des Anfalls zurückzuhalten und so die Überlastung von Entwässerungssystemen sowie lokale Überflutungsschäden zu verhindern. In vielen Kommunen werden sie daher mittlerweile als Teil ganzheitlicher Regenwasserkonzepte und Schwammstadt-Strategien gefordert oder gefördert.

Intelligente Steuerung der Regenwasserspeicher

Benötigt werden Niveausensoren zur Überwachung des Füllstands. Diese sind die zur Nachspeisung bei Hausanlagen in der Regel bereits installiert. Zudem Tauchpumpen zur kontrollierten Entleerung, eine Steuereinheit mit Internetanbindung und eine Datenschnittstelle zu Wetterdiensten. Diese Technik kann zentral kommunal oder dezentral betrieben werden. Bei einem flächendeckenden Einsatz werden allerdings beträchtliche Kosten eingespart, da andere Maßnahmen wie Regenwasserrückhaltebecken kleiner ausfallen oder ganz wegfallen können.

Jetzt Ausschreibungen finden

Wählen Sie eine Leistungsart, die Sie interessiert.

Bau

Dienstleistung

Lieferung

Zusammenfassung

Die zunehmende Versiegelung von Städten und der Klimawandel mit häufigeren Starkregen und längeren Trockenphasen stellen neue Anforderungen an das städtische Wassermanagement. Angesichts der sinkenden Wasserverfügbarkeit und steigenden Temperaturen gewinnt das Schwammstadt-Konzept an Bedeutung, das auf die lokale Speicherung und Nutzung von Regenwasser setzt.

Regenwasserspeicher spielen eine zentrale Rolle, indem sie Wasser für verschiedene Nutzungen bereitstellen, zur Grundwasserneubildung beitragen und Abflussspitzen reduzieren. Solche Speicher können insbesondere zur Kühlung des Stadtklimas und zur Begrünung urbaner Räume beitragen. Sie ermöglichen die Nutzung von Regenwasser für Haushalts- und Gewerbezwecke und entlasten die Kanalisation. In Neubaugebieten können Regenwassernutzungsanlagen integriert werden, aber auch im Bestand bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, besonders bei entsprechender Förderung. Öffentliche Flächen, Schulen oder Parks bieten großes Potenzial zur Nutzung von Zisternen. Auch unter Verkehrsflächen oder auf multifunktionalen Plätzen können Speicher sinnvoll integriert werden.

Intelligente Steuerungssysteme erlauben es in Zukunft, Zisternen vor Starkregen gezielt zu entleeren, um Rückhaltevolumen bereitzustellen. So kann Regenwasser dezentral gespeichert und kanalentlastend genutzt werden. Beispielrechnungen zeigen, dass durch flächendeckenden Einsatz von Regenwasserspeichern erhebliche Mengen an Niederschlagswasser zurückgehalten und Überflutungsrisiken verringert werden können. Retentionszisternen bieten darüber hinaus durch ihre Doppelfunktion der Speicherung und der kontrollierte Rückgabe ein besonders effektives Instrument für eine klimaresiliente Stadtentwicklung. Die Kombination mit weiteren grünen Infrastrukturen wie Dachbegrünung und Versickerungsanlage verstärkt die Wirkung. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist frühzeitige Integration in die Stadtplanung sowie die technische und finanzielle Unterstützung durch Kommunen notwendig.

Literatur

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021): Climate Change 2021 – The Physical Science Basis. Working Group I, Summary for Policymakers, Abschnitt B.2.4; Kapitel 11: “Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate.” Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021.

[2] Deutscher Wetterdienst (DWD) (2025): Pressemitteilung „Deutschland seit 1931 noch nie so trocken“ (02.–15. April 2025). Umweltbundesamt, Trockenheit in Deutschland – Fragen und Antworten, Abruf: 15. April 2025.

[3] Umweltbundesamt (2024): „Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit – Anpassung an Trockenheit und Dürre in Deutschland“ (WADKlim-Projekt)

[4] Umweltbundesamt (UBA) & Robert Koch-Institut (RKI) (2025): "Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024", Pressemitteilung Nr. 22/2025, 3. Juni 2025.

[5] GWP – Kompetenzzentrum Wasser Berlin (2018): Schwammstadt Berlin: Konzepte und Strategien zur Regenwasserbewirtschaftung. Berlin.

[6] BUND & Heinrich-Böll-Stiftung (2025). Grundwasserstress in Deutschland. Wasseratlas 2025. Bonn.

[7] BUND Naturschutz in Bayern (2023). Regenwassernutzung – ökologischer Umgang mit Wasser im Haushalt.

[8] Bundesamt für Umwelt Schweiz (2022). Regenwasser im Siedlungsraum – Starkniederschläge.

[9]: Sustainable Technologies (2016). LID‑IM Guide 7.7: Rainwater Cisterns. Toronto and Region Conservation Authority.

[10] Umweltbundesamt, 2024. Regenwasserbewirtschaftung. [online] Dessau‑Roßlau: Umweltbundesamt. Verfügbar unter: Umweltbundesamt.de https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/regenwasserbewirtschaftung [Zugriff: 27. Juni 2025].

[11] Massivhaus.de, 2023. Grundstücksgröße für Ihr Haus. [online] Available at: https://www.massivhaus.de/grundstueck/grundstuecksgroesse/ [Accessed 27 June 2025].

[12] DIN (Deutsches Institut für Normung) (2023): DIN 1986-100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056. Berlin: Beuth Verlag.

[13] DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) (2024): Arbeitsblatt DWA-A 138-1: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser – Teil 1: Allgemeine Grundlagen. Hennef: DWA.

[14] Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, (2025): Intelligente Zisterne – Effiziente Regenwassernutzung auf der Basis von Niederschlagsvorhersagen. [online] Hoppegarten: Sieker. Verfügbar unter: https://www.sieker.de/produkte-und-leistungen/product/intelligente-zisterne-6.html [Zugriff: 27. Juni 2025].

Lesen Sie auch zum Thema Schwammstadt:

Neueste Beiträge:

Meistgelesene Artikel

Verwandte Bau-Stichworte:

Top Bau-Stichworte:

Jetzt zum Newsletter anmelden:

Werden Sie Experte im Garten- und Landschaftsbau. Plus: Kommunaltechnik.